レーザの「戻り光雑音」について

戻り光雑音

レーザでは、「戻り光雑音」と呼ばれる出力変動が発生することがある。この現象は、レーザから出てくる光の一部が反射して再びレーザに戻ると、レーザ発振が不安定になり、出力変動が起こる。

この現象が起こる原理は、以下の通りである。レーザは、高エネルギー準位の状態にたまたま光が入るとそれに刺激されて光が放出され(誘導放出)、その光が内部の反射鏡で反射して再び系を刺激しそれに同期してまた光が放出され、それがまた反射鏡で反射され...という繰り返しにより、位相の揃った光が発生する。このとき、一度レーザを出た光が外で反射されてレーザに戻ってくると、この光が誘導放出を誘発してしまう。この反射光は、レーザ内部の位相の揃った光とは異なり、わけのわからない位相のずれた光なので、誘導放出が混乱し、発振が不安定になる。

この現象は、コンパクトディスクなどで問題になることがある。

実験

面白い現象なので、実際に再現させてみた。

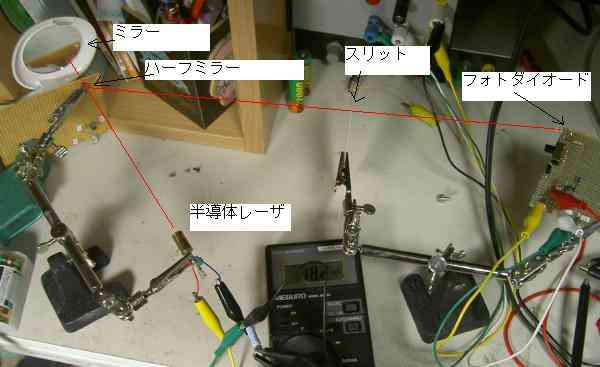

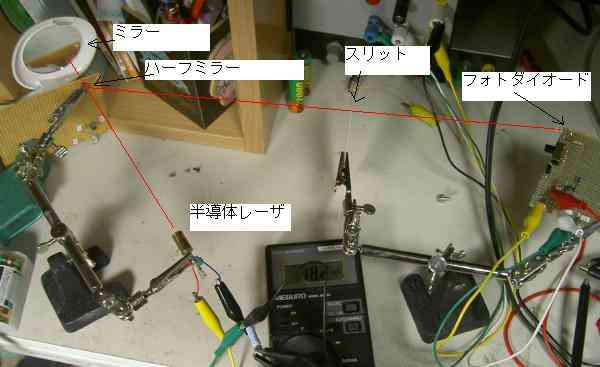

写真に実験系を示す。

写真が見難いが、半導体レーザから出た赤色の光(650nm)は、光量モニタのため、ハーフミラー(実はアクリルの切れ端)で分波され、光量を制限するためスリット(名刺に穴をあけたもの)を通過したあとフォトダイオードに入射し、電流電圧変換回路を経て、電圧で光量をモニタする。

一方、ハーフミラーを透過した光は、ミラー(化粧用の手鏡)で反射され、レーザに戻る。光軸を赤線で示した。

なお、レーザは、秋月でCDのピックアップとセットで売っていたレーザポインタの臓物と思われるレーザモジュールを使用した。

次に、データを示す。これは、フォトダイオードでの光量モニタを、Picoディジタルオシロで取り込んだもので、直流レベル約4.5Vの中心値に対する変動をACカップリングで観測した。

データで、右半分のノイズが少ない区間は、反射ミラーを紙でマスクして、反射光がレーザに帰らないようにしたものである。

このことからわかるように、

(1)反射光をレーザに戻すと、0.4V/4.5V=8.8%(peak-to-peak)程度の光量変動が発生する

(2)反射光が戻らないときは、0.4%程度の光量変動(ドリフトは別)である

1つ懸念があるのは、反射光がレーザに戻った後そのまま反射して出てきて、それがレーザ光に重畳することで、光量モニタが変動を検出したという可能性。これを検証するためには、レーザの電源電流を監視すればいいと思われたが、変動がわずかで検出できなかった。ただし、戻り光の反射が検出されたとしても、戻り率が8%も変動するとは考えにくいため、やはり、レーザ発振が乱されていたと考えてよいと思う

なかなか厄介な問題である。誘導放出を使うレーザの欠点の1つである。