北九州博覧会を見てきました

育児と仕事に追われる毎日。お盆休みは子供といっぱい遊びましたが(進・裕の部屋参照)、突然、「北九州博覧会」に行きたくなり、子供を保育園に預けたその足で、「のぞみ1号」に飛び乗りました

忘れないうちに、「のぞみ500号」の車内でこれを書いています

そもそものきっかけは、山根一眞氏の「メタルカラーの時代5」(小学館)を読んだことでした。ここには、精密金型や製鋼といった、北九州市の物作り企業がいくつか紹介され、北九州博覧会で、同氏がプロデュースする「モノづくりりメタルカラー館」が出展していると書かれています。また、たまたまこの本には、「500系のぞみ」で、新大阪から博多まで2時間あまり」という記述もあります。この手の展示会の好きな私(去年も衝動的に「夢テク」に行きました)としては、ぜひ会期中に行きたいと思ったのですが、よく考えると、保育園が休みではなく、会社が休みという機会はけっこう貴重なものなので、昨日思い立ってきて見ました

「スペースワールド駅」で降りて、会場に入ると、高炉の形をしたモニュメントがまず目に入ります。「これは大きなパビリオンを作ったな」と思っていたら、実は実際に稼動していた高炉の跡だそうで、後程ここでおもしろい話を聞くことになります

「モノづくりメタルカラー館」

会場入り口。ロボットがお出迎え

とりあえず最初にここに入りました。まず、地元でとれる竹を使った風力発電機が迎えてくれます

羽根に竹を使ったハイテク風車。

中に入ると、精密金型の三井ハイテックが、機械を持ち込んで、携帯電話のバイブレータ用の小型モータのコアを打ち抜いていました。コアの大きさは直径2mm程度。厚さ0.5mmの珪素鋼鈑を20枚重ねています。重ねるのも打抜きと同時に行います。最初の1個は、コアの3箇所に小さな穴をあけ、残り19個は、その穴の位置にエンボス加工(丸い突起を作る)することで穴にはめ、20個はめたところで取り出します。

モータのコア(もらってきた)

最近の高性能モータは、鋼鈑の厚さがどんどん薄くなっているそうです。同社は、会場でICのリードフレームも作っています

ドラえもんが刻印されたリードフレーム。加工の7工程を同時にパイプライン処理する(これも頼んでもらってきた)

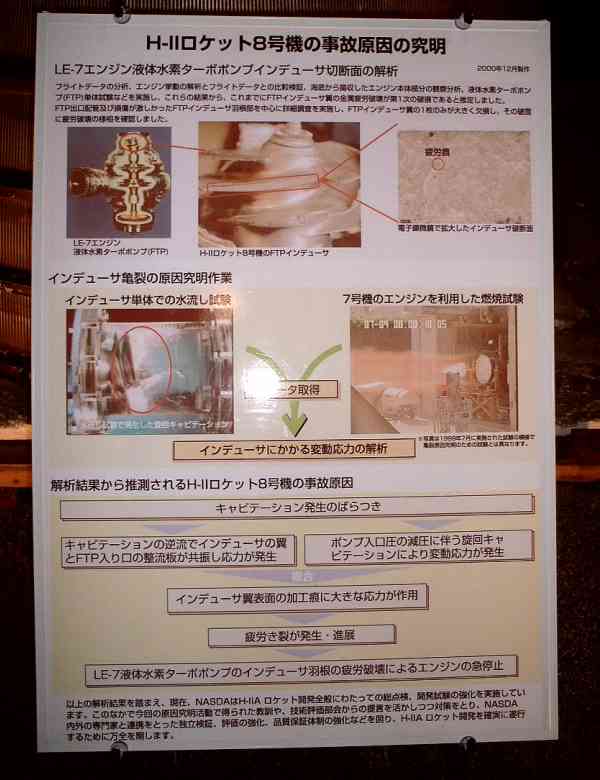

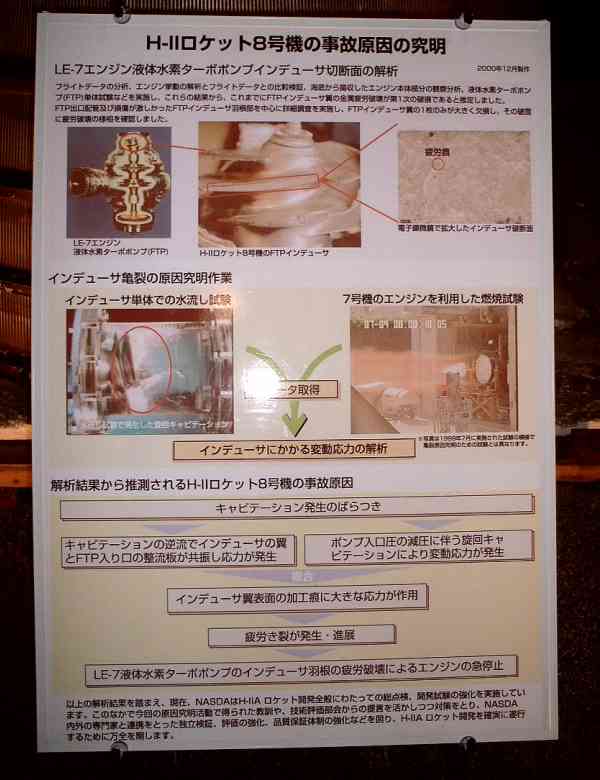

奥に進むと、広いホールがあります。ここには、日本を代表するハイテクである、宇宙、深海というテーマを軸に、日本の物づくりのレベルの高さを褒め称えるビデオが上映されています。日本の技術でハワイに建設された世界一の反射望遠鏡「すばる」、宇宙時代の運び屋として重責を担う、H2ロケットの開発、そして、そのH2ロットの打ち上げ失敗を解析するためにも一役買った海洋調査技術。ここには、打ち上げに失敗し破壊され、太平洋から回収され調査されたH2-8号のエンジンの実物がありました。実際に打ち上げたロケットのエンジンの実物を見る機会は世界的にもあまりいないと思いますので、これは非常に貴重な展示品です

H2-8打ち上げ失敗解析

H2-8打ち上げ失敗解析

海洋探査船「しんかい6500」の模型展示もありましたが、海底の映像の横には、「NHKで開発されたHARPカメラで撮影」と、ちゃんと書いてあります

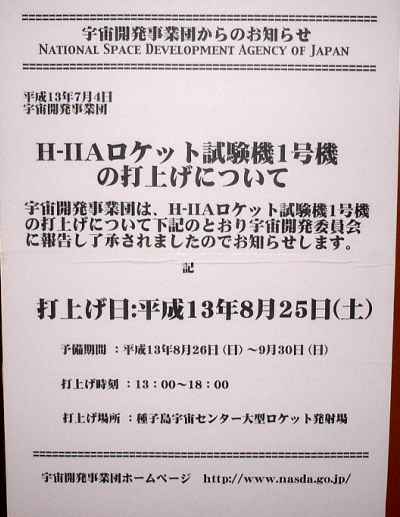

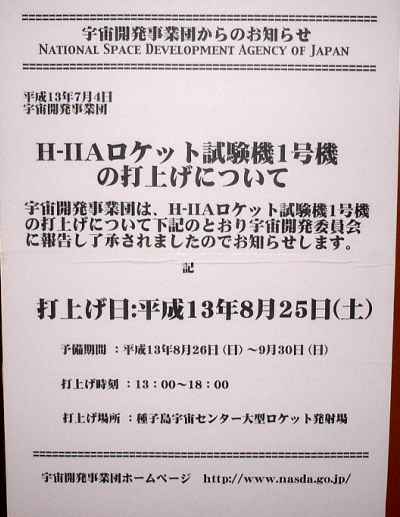

H2Aの打ち上げにも触れられています。まもなく打ち上げですが、なんとか成功してほしいものです。

ちなみに、LE-5、LE-7Aのエンジンが展示されています

そこから奥は、各企業や大学の展示コーナ、子供向けの開設コーナが続きます。展示コーナに説明員があまりいないので詳しい話が聞けませんでしたが、北九州にはいろいろな産業があるとわかります。われらが京都市にも負けないぐらい(伝統では勝っている)いろいろな産業があるはずなので、ぜひともこういう機会を設けてほしいものです

会場の最後に、山根氏も利用するという、北九州の文庫本古本屋さんの古本即売コーナがあります。科学技術に関係ありそうなものを中心に集めたとのことで(関係ないものもありますが)、懐かしいSFなどもあり、ゆっくりと見たかったです

新日鉄館と条鋼工場

「新日鉄館」を見学しました。ここは、一般向けに鉄と人とのかかわりを説明したパビリオンですが、「条鋼パビリオン」も見学できるとのことだったので、案内に従って行くと、無料送迎バスがでていました。なんと、会場外の新日鉄の条鋼工場で製造現場を見学できるのです。当然のことながら行ってきました

送迎バスで5分。会場に入ると、まず、説明のビデオを見ます。条鋼工場というのは、鉄道のレールや、工事現場で使われる金属枠(名前忘れた)のように、長く引き伸ばすものを作っています。その圧延工場の見学ラインを、20分ぐらいで見ます。ここは写真撮影禁止でした。

工場外見(道路より)。

重さ6トン、長さ10mの、ようかんのような鉄の塊をLNGで加熱し、真っ赤になったものを炉から取り出し、4台の圧延機を通ることで、レールなら150mにまで圧延されます。真っ赤な材料が目の前を通ると、窓ごしに見ていても、暑くなり、赤外線の輻射を実感することができます。とにかく大きな工場ですが、これでもラインを真中で折ってコの字型にして長さを圧縮してあります。なお、そのときどきで、プレス型を変え、作る製品が代わります。

高炉にて

この下がパビリオン。1901の文字は八幡製鉄所創業年を表す

この下がパビリオン。1901の文字は八幡製鉄所創業年を表す

最初に見た高炉は、「1901メモリアルパビリオン」ということで、ちょっと覗いてみるつもりで行ったら、ここでおもしろい話が聞けました。そういえば、この場所は1901年、ちょうど100年前に官営八幡製鉄所が創業した場所なんですね。このイベントの意味にようやく気がつきました。ここは高炉跡を化粧直しして永久保存していますが、会期中は、製鉄に関するパネルを展示し、新日鉄のOBがボランティアで説明員をしています。会場のはずれにあることもあり、あまり見学者がいません

高炉は、外壁などを完全に作り直し、説明用の穴をあけたもので、「実物」とは言いがたいのですが、とにかくそこで説明員のおじさんをつかまえて話を聞いてみました。

以下、山根一眞氏のまねをして対話形式です

[田中](高炉隣のタンクを指差して)あのタンクは何をするものですか?

[説明員]高温のガスを作って高炉に送り込みます。製鉄の過程で出るガスもすべてリサイクルします

[田中]ガスはCO2ですか

[説明員]COです

[田中]この外壁(と、高炉を覆っている鉄板を指差す)はもともとあったものですか?

[説明員]もともとあったものはこれ(と、基部の赤くさびた部分を指差す)。元は、このように、外壁を冷却水で冷やしていた

[田中]高炉を止めることはないのですか?

[説明員]内部の耐火煉瓦を交換するとき以外は止めることがない。材料の投入と銑鉄の取りだしも動かしたまま行う

[田中]内部の様子はわかるのですか?

ここで、「そういうことはこの人がベテランだから」と言われて、別の方に話をうかがいます

[説明員]高温のガスを送り込むパイプが10数個ついているが、パイプの側面に、小さな窓があいていて、そこを通して、高炉の中の様子を見ることができる。温度がちょっと低いと黄色っぽい色になる

[田中]銑鉄の取りだしの間隔は?

[説明員]2時間半に1回程度。銑鉄を取り出して上が空いてきたら材料を投入する。もし、何かの原因で銑鉄の取りだしが遅れると、鉄の液面が上がってきて、覗き窓から見ているとスラグ(かす)が動くのが見える。そうならないように、材料を投入してどのぐらいの時間で銑鉄ができて液面があがってくるかを計算しておき、グラフに書いておいて、それを見ながら取り出す

[田中]でも、鉄鉱石って自然物なので、鉄の含有量もばらつくでしょ。

[説明員]その通り。こっちにきてください(といってパネルの方に連れていかれる)。高炉に自然の鉄鉱石をいきなり投入することは今はしない。今は、鉄鉱石を粉砕し、「燒結機」という炉で石灰石やコークスといっしょに焼いて、高炉に入れる前に、鉄の還元を少しすすめると同時に鉄の含有率を上げ、成分調整をしてから高炉に入れる。鉄鉱石の鉄含有量が49%ぐらいとすると、この燒結工程で60%程度になる。おもしろいのは、燒結機では、鉄鉱石と石灰を混ぜたものを上に置き、下にコークスを置いて焼く。

鉄鉱石は赤色をした石状のものですが、燒結されたものは、穴のあいた黒い状態でした

[説明員]もともとは、鉄鉱石の輸送中に細かな粉になったものが、そのままでは高炉に入れられないので、なんとか利用できないかと始まった燒結工程だが、今はすべての鉄鉱石を燒結している。こうすることで、高炉に入れる前に成分調整ができ、はるかに効率がよくなるし、高炉には石灰を入れる必要がない

注:もともと、「クズ肉」の有効利用で考案されたハンバーグが料理としての地位を確立したのと似てますね

[田中]そもそも、なんで石灰を入れるのですか?

[説明員]スラグ(かす)を流し出すため。スラグの成分はSiO2なのでそのままでは流れにくい

[田中]耐火煉瓦を交換するって聞きましたが

[説明員]高炉の内側を覆っている耐火煉瓦は、最初は厚さ1mぐらいあるのが、だんだんやせて、50cmぐらいになってしまう。

[田中]どうして薄くなるのですか?摩擦とか?

[説明員]そう。上からコークスや鉄鉱石を落とすので、摩擦したり、それと、溶けたりもするようだ。ところが、厚さが50cmぐらいになると、それ以上薄くならない。どうやら、高温で運転すると、煉瓦の表面にカーボンの層が付着して、これが強いようだ。そこで、最近は煉瓦を交換した後、最初は高温で運転するようにしている。こうすることで、煉瓦の寿命が伸びた

[田中]運用技術の進歩ですね。でもカーボンって燃えそうな気がしますが

[説明員]酸素がない場合はカーボンは非常に強い。これ(と、足元の黒い溝状のものを指差して)は、高炉から出てきた「湯」(銑鉄)が通るところで、炭素でできている。ここは温度が1400℃になるが、カーボンだと大丈夫

[田中]コンクリートとかでは、だめですか?

[説明員]コンクリートでは溶けてしまう

[田中]コンクリートが、溶ける...

[説明員]そう。この温度になると、銑鉄に何か落とすと、燃えるより先に溶けてしまう。でももっと怖いのが水。たとえば、鉄をサンプリングするためのひしゃくを、水で洗って、乾かさずにまた銑鉄に入れると、水蒸気爆発を起こす

[田中]水が「じゅっ」と言って蒸発するのではなしに?

[説明員]そういう気がするが、一瞬で水が酸素と水素に分解し、それが爆発する

[田中]理屈ではわかるのですが...想像を絶します

[説明員]高温ガスを吹き込むパイプは、ガスの温度が1200℃になるので、内側を耐火煉瓦で覆ってあり、下のほうは細いので煉瓦は無理だが熱に強いもので覆ってある。それがはがれると穴があいて、すごい音がする

耐熱送風管

耐熱送風管

[田中]成分の分析は

[説明員]高炉から出てきた銑鉄をひしゃくですくい、金属(だったかな)と砂の3つの型に流し込んで、固まったものを割って割れ目を見る。金属型は急冷、砂型はゆっくり冷やす。それぞれの割れ目を見ることでできがわかる。もちろんきちんと分析もするが、1時間ぐらいかかるだろうから間に合わない。

[田中]条鋼工場も見せてもらいましたが

[説明員]昔はシームレスパイプも作っていたが、少し前にやめてしまった

[田中]やめちゃったんですか(注:田中は学生時代、八幡のパイプ工場を見学している)

[説明員]生産量が減ってきたので、住友金属に統合する形で新日鉄はやめた。鉄製品全体の生産が減っている

[田中]ひととおり行き渡っちゃったんですかねぇ

[説明員]それもあるが、最近は、昔技術指導した中国や韓国が力をつけてきて、安い人件費で作るから大変だ。そこで、新日鉄など日本メーカは、品質だけは世界最高を守ることでなんとか生き残っているが、最高品質が要らないが安いものがほしいという場合も多いので、そうなってくると特殊なもので生き残るしかない。あなたたちの時代は大変ですよ

[田中]はあ。貴重なお話をありがとうございました。

環境ミュージアム ECO-SHIP2001エコランド

ここは、北九州の公害との戦いの歴史と、北九州市のリサイクル社会への取り組みが紹介されています。北九州は、鉄の町として栄え、かつては「工場の煙は七色の煙」(確かにいろいろな色の煙が出てたらしい)と言われたが、深刻な公害に苦しみました。

雨どいの形になった「ばいじん」

雨どいの形になった「ばいじん」

その後、日本一の環境基準を定めて短期間で浄化に成功したようです。あまり知りませんでした

その他

暑さのせいか昼間は閑散とする会場(これコンサート中です)

暑さのせいか昼間は閑散とする会場(これコンサート中です)

人間が入れる風船

人間が入れる風船

夜になってしまった

夜になってしまった

敷地の向かいはスペースワールド

敷地の向かいはスペースワールド

夜になると人が集まってきます。エスニック料理のコーナは大人気

夜になると人が集まってきます。エスニック料理のコーナは大人気

ふう、疲れた...

ふう、疲れた...

このページへのお問い合わせは、hmtanaka@mbox.kyoto-inet.or.jp 田中まで

ホームページに戻る

H2-8打ち上げ失敗解析

H2-8打ち上げ失敗解析

この下がパビリオン。1901の文字は八幡製鉄所創業年を表す

この下がパビリオン。1901の文字は八幡製鉄所創業年を表す

耐熱送風管

耐熱送風管 雨どいの形になった「ばいじん」

雨どいの形になった「ばいじん」 暑さのせいか昼間は閑散とする会場(これコンサート中です)

暑さのせいか昼間は閑散とする会場(これコンサート中です) 人間が入れる風船

人間が入れる風船 夜になってしまった

夜になってしまった 敷地の向かいはスペースワールド

敷地の向かいはスペースワールド 夜になると人が集まってきます。エスニック料理のコーナは大人気

夜になると人が集まってきます。エスニック料理のコーナは大人気 ふう、疲れた...

ふう、疲れた...